期货为什么有上海大连郑州(大连上海郑州期货交易品种)

中国期货市场并非集中在一个地方,而是分散在上海、大连和郑州三个交易所,形成了一个多中心、多品种的交易格局。这种格局并非偶然,而是与中国经济结构、产业布局以及期货市场发展战略密切相关。将深入探讨为何中国期货市场呈现“上海大连郑州”的三足鼎立之势,并分析各个交易所的主要交易品种及其背后的原因。

历史渊源与区域优势

中国期货市场发展并非一蹴而就,而是经历了逐步建立和完善的过程。上世纪九十年代初期,随着中国经济体制改革的深入和市场经济的逐步建立,期货市场开始萌芽。最初,期货交易主要集中在上海,上海期货交易所(以下简称上期所)率先成立,并主要针对与上海经济发展密切相关的品种进行交易。例如,最早的期货品种是黄金和外汇,这与上海作为国际金融中心的地位相符。随着市场的发展,其他地区也开始建立期货交易所,以满足当地经济发展的需求。大连商品交易所(以下简称大商所)和郑州商品交易所(以下简称郑商所)分别在东北和中原地区建立,充分利用了各自地区的资源优势和产业特点。

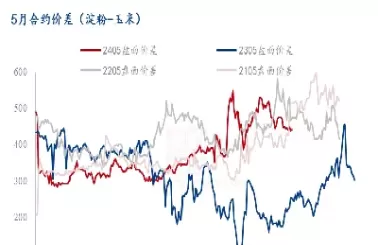

大连地区是中国重要的农业和工业基地,大豆、玉米、铁矿石等产业发达,因此大商所的交易品种主要集中在农产品和金属领域。郑州地区则是重要的粮食主产区和重要的工业中心,因此郑商所的交易品种也主要集中在农产品和化工产品领域。这种区域布局,既满足了当地产业对风险管理的需求,也促进了当地经济的发展。

品种差异化与市场竞争

上海、大连、郑州三家期货交易所的品种设置并非完全重叠,而是呈现出明显的差异化竞争。这种差异化并非简单的重复,而是基于对市场需求的深入分析和对风险管理的专业判断。上期所主要集中于金融品种、有色金属及能源化工品种,这些产品具有较高的国际化程度和金融属性。大商所则专注于农产品、金属以及部分化工产品,其交易品种更偏向于大宗商品,体现了东北地区产业结构的特点。郑商所则以农产品、化工产品和部分金属产品为主,其品种设置与中原地区丰富的农产品资源和化工产业基础相匹配。

这种差异化竞争促进了中国期货市场的健康发展,避免了市场垄断,也为投资者提供了更多选择。投资者可以根据自身的风险偏好和投资策略,选择不同的交易所和交易品种。

监管体系与市场稳定

中国期货市场由中国证监会进行监管,三家交易所都在其监管之下。这种统一的监管体系保证了市场的公平、公正和透明,有效地防范了市场风险。同时,各交易所也建立了完善的风险管理制度,对交易行为进行严格监控,确保市场稳定运行。

虽然三家交易所各自独立运作,但它们之间也存在着合作与协调,共同维护中国期货市场的健康发展。例如,在信息共享、技术合作等方面,三家交易所都进行了积极的探索和实践。

产业链覆盖与风险管理

期货市场的功能在于为产业链上下游企业提供风险管理工具。不同交易所的品种设置,正是为了更好地覆盖中国经济的各个产业链。例如,大商所的大豆期货和玉米期货,可以帮助农业生产者和加工企业规避价格波动风险;郑商所的小麦期货和棉花期货,则可以为食品和纺织行业提供有效的风险管理工具;上期所的铜期货和铝期货,则可以帮助金属行业企业对冲价格风险。

通过覆盖不同的产业链,期货市场可以有效地促进产业发展,提高资源配置效率,并为实体经济提供强有力的支撑。

国际化发展与未来趋势

随着中国经济的持续发展和对外开放的不断深入,中国期货市场也面临着越来越大的国际化压力和机遇。三家交易所都在积极探索国际化发展道路,例如推出国际化的交易品种、引进国际投资者等。未来,中国期货市场将进一步加强与国际市场的联系,成为一个更开放、更具有国际竞争力的市场。

同时,随着科技的发展和金融创新的不断推进,中国期货市场也将在产品创新、交易方式创新等方面进行积极的探索,以更好地满足市场需求,提升服务实体经济的能力。未来,上海、大连、郑州三家交易所的合作和竞争将会更加激烈,但最终目标都是为了打造一个更完善、更规范、更具有国际竞争力的中国期货市场。

总结

中国期货市场“上海大连郑州”三足鼎立的格局,是历史发展、区域优势、市场需求、监管体系以及国际化战略等多重因素共同作用的结果。这种格局并非偶然,而是符合中国经济发展规律和市场化改革方向的必然选择。未来,随着中国经济的持续发展和期货市场的不断完善,三家交易所将会在合作与竞争中共同推动中国期货市场走向更加繁荣和成熟。