16年期货大行情(期货大行情来时的征兆)

2016年对于中国期货市场而言,是值得铭记的一年。这一年,多个品种出现了令人瞩目的行情,无论是黑色系商品的强势上涨,还是有色金属、农产品市场的波动加剧,都给投资者带来了巨大的机遇和挑战。回顾这段历史,我们不禁思考:如此剧烈的大行情,其背后是否存在一些共同的、可预见的征兆?将尝试从宏观经济、政策层面以及市场自身技术面等角度,剖析16年期货大行情来临前的蛛丝马迹,希望能为投资者提供一些借鉴。

宏观经济环境的巨变

2016年的大行情并非凭空出现,而是与当时复杂的宏观经济环境密切相关。中国经济正经历着转型阵痛,从依赖投资和出口转向消费和服务驱动。去产能、供给侧改革等政策的强力推进,对市场供需关系造成了深刻的影响。房地产市场调控政策的出台,也间接影响了钢铁、水泥等与房地产密切相关的行业。全球经济复苏乏力,美元加息预期等外部因素也对国内商品市场产生了不容忽视的冲击。这些宏观经济因素的叠加,为期货市场的大波动埋下了伏笔。市场预期与实际经济运行的背离,以及由此引发的市场信心波动,都成为了推动大行情的重要因素。尤其是供给侧改革政策的实施,对煤炭、钢铁等过剩产能行业的供给端产生了直接影响,导致价格出现大幅上涨,成为16年大行情的重要推动力之一。

政策调控的力度与方向

政府的政策调控在2016年期货市场波动中扮演了关键角色。一方面,供给侧改革政策的实施,旨在化解过剩产能,提升产业效率,这直接导致了煤炭、钢铁等品种价格的暴涨。另一方面,政府对房地产市场的调控政策,也间接影响了与房地产相关的建材行业,进一步加剧了市场波动。监管层对期货市场的监管力度也在不断加强,规范市场秩序,打击违规行为,这在一定程度上稳定了市场预期,防止了过度投机行为的发生。政策的实施往往存在滞后性与不确定性,其对市场的影响也并非总是立竿见影,这增加了市场预测的难度。政策的转向或力度变化,都可能成为触发市场大行情的导火索。

市场情绪的剧烈波动

2016年期货市场的大行情,也与市场情绪的剧烈波动密切相关。在宏观经济环境和政策调控的影响下,市场参与者的预期发生了巨大变化。乐观情绪和悲观情绪交替出现,导致市场价格出现大幅波动。例如,在黑色系商品价格持续上涨的过程中,市场出现了“黑色系神话”的解读,部分投资者盲目追涨,加剧了市场投机氛围。而当价格上涨到一定程度后,市场又开始担忧政策调控的风险,以及价格回调的可能性,导致市场情绪迅速转向悲观,引发价格下跌。准确把握市场情绪的转变,对于判断行情走势至关重要。市场情绪的传染性强,容易形成群体性行为,从而放大市场波动。

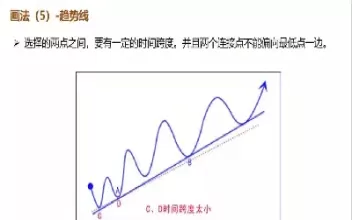

技术指标的背离与突破

除了宏观基本面和政策因素,技术指标的分析也为预判16年期货大行情提供了参考。在行情启动之前,一些技术指标可能出现背离现象,例如价格持续上涨而成交量萎缩,或者指标出现钝化等现象,这些都预示着行情可能出现反转。而当价格突破重要的技术支撑位或阻力位时,往往会引发更大的波动。例如,在16年黑色系商品上涨过程中,许多品种突破了历史高点,这在技术面上代表了强烈的上涨动能。技术分析并非万能,它只能作为辅助判断的工具,不能独立预测市场走势。需要结合基本面分析,才能做出更准确的判断。

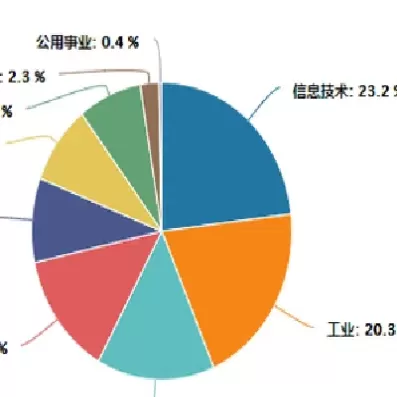

资金流动的显著变化

资金的流入流出是影响期货市场价格波动的重要因素。在2016年的大行情中,资金的流动呈现出显著的变化。大量资金涌入黑色系商品市场,推高了价格。而当市场出现回调时,资金又迅速撤离,加剧了市场波动。资金流动的方向和规模,可以为我们提供关于市场情绪和未来走势的线索。例如,持续的资金流入往往预示着市场看涨情绪浓厚,而资金的快速流出则可能预示着市场即将出现回调。关注资金流动的变化,是判断市场行情的重要参考指标之一,需要结合其他指标综合分析。

总而言之,2016年期货大行情的出现并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。宏观经济环境的巨变、政策调控的力度与方向、市场情绪的剧烈波动、技术指标的背离与突破以及资金流动的显著变化,都为我们理解这一历史性行情提供了重要的线索。 未来的市场走势依然充满不确定性,但通过对历史经验的总结和分析,我们可以更好地应对市场风险,提高投资决策的科学性。 记住,任何单一指标都不能完全预测市场,只有综合运用多种分析方法,才能提高投资的成功率。