期货mv均量线(期货中的均线是什么意思)

期货交易中,技术分析占据重要地位,而均线无疑是最常用的技术指标之一。均线能够平滑价格波动,反映价格趋势,辅助投资者判断买卖时机。将重点探讨期货市场中常用的均线——成交量加权均线(MV均量线),并深入阐述其使用方法和需要注意的事项。 首先需要明确的是,期货中的“均线”指的是对一段时期内价格或成交量的平均值进行计算而得到的一条线,它并非对所有交易品种通用,而是会根据所选取的周期(例如5日均线、20日均线等)和计算方法而有所不同。常见的均线类型包括简单移动平均线(SMA)、指数移动平均线(EMA)、加权移动平均线(WMA)等。而成交量加权均线则是基于成交量对价格进行加权平均,更能反映市场真实的交易情况。

什么是期货MV均量线?

MV均量线,全称为Volume Weighted Moving Average(成交量加权移动平均线),它不同于简单的价格均线(如SMA或EMA),它考虑了每个价格点的成交量,即对价格进行成交量加权平均。成交量越大,该价格点对均线的影响就越大。MV均量线比单纯的价格均线更能反应市场真实的供求关系和趋势的强弱。 简单来说,如果某个价格的成交量很大,那么这条均线会更贴近这个价格;反之,如果某个价格的成交量很小,那么这个价格对均线的影响就比较小。这种计算方法使得MV均量线更能反映市场的主力资金动向和真实的价格趋势,其波动相对更小,也更能过滤掉市场中一些噪点的影响。

MV均量线的计算方法

MV均量线的计算方法相对复杂,需要用到每个时期(例如每天)的收盘价和成交量数据。其计算公式如下:

MV = Σ(Pᵢ × Vᵢ) / ΣVᵢ

其中:

MV 代表MV均量线的值;

Pᵢ 代表第i个时期的收盘价;

Vᵢ 代表第i个时期的成交量;

Σ 代表求和运算。

例如,计算5日MV均量线,需要将过去5天的收盘价乘以各自的成交量,然后将这些乘积相加,再除以过去5天的成交量总和。 实际应用中,投资者通常会借助交易软件来计算MV均量线,无需人工进行复杂的计算。不同软件的计算方式可能略有差异,但基本原理相同。

MV均量线与其他均线的比较

与简单移动平均线(SMA)相比,MV均量线能够更好地反映价格的趋势变化,并且受价格短期波动影响较小。 SMA计算方法简单,但容易受到短期价格波动影响,而MV均量线则因为考虑了成交量因素,使得其更平滑,更能反映真实的市场趋势。与指数移动平均线(EMA)相比,EMA对近期数据赋予更高的权重,对价格变化反应更加灵敏,而MV均量线对大成交量的价格点赋予更高的权重,更能反映市场的主力资金动向,因此两种均线各有优劣,可以根据自身交易风格选择。总而言之,MV均量线更注重价格变化背后的力量——成交量,从而更精确地反映市场行情。

如何利用MV均量线进行交易

MV均量线可以结合其他技术指标一起使用,例如K线图、MACD、RSI等,更有效地判断市场趋势和买卖点。一些常用的交易策略包括:

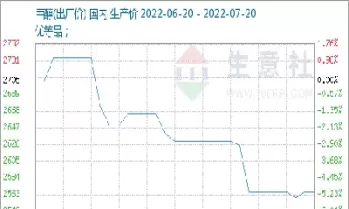

趋势跟随: 当MV均量线向上运行时,表示市场处于上涨趋势,可以考虑逢低买入;反之,当MV均量线向下运行时,表示市场处于下跌趋势,可以考虑逢高卖出。

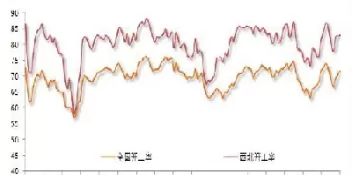

均线交叉: 当短期MV均量线向上突破长期MV均量线时,可以视为买入信号;反之,当短期MV均量线向下跌破长期MV均量线时,可以视为卖出信号。

结合成交量: 观察价格和MV均量线配合成交量的变化,可以判断趋势的强弱。如果价格上涨的同时MV均量线也向上运行,并且成交量放大,则表示上涨趋势强劲;反之,如果价格下跌的同时MV均量线也向下运行,并且成交量放大,则表示下跌趋势强劲。

需要注意的是,任何技术指标都不是绝对的,使用MV均量线进行交易时,还需要结合市场基本面、新闻事件等因素进行综合判断,避免盲目操作,切勿过度依赖单一指标。

MV均量线的局限性

尽管MV均量线相比其他均线更具优势,但它也并非万能的。其局限性主要体现在以下几个方面:

滞后性: MV均量线仍然是一种滞后指标,它只能反映过去的市场行为,无法预测未来的价格走势。

参数选择: MV均量线的计算周期会影响其灵敏度和准确性,选择合适的周期需要根据市场情况和自身交易风格进行调整。

假信号: 市场波动剧烈时,MV均量线可能出现一些假信号,导致交易失败。

在使用MV均量线进行交易时,需要谨慎分析,避免过度依赖,并结合其他技术指标和市场基本面进行综合判断。严格的风险管理也是必不可少的。

总结

MV均量线作为一种重要的技术分析指标,能够有效地反映市场趋势和主力资金动向。 投资者需要谨慎使用,并结合其他技术指标和基本面分析,才能更好地把握市场机会,降低投资风险。 选择合适的周期参数、充分理解其局限性,以及建立完善的风险管理体系,才能在期货市场中取得长期稳定的收益。切记,任何技术指标都只是辅助工具,最终的交易决策需要建立在对市场全面而深入的理解之上。