股指期货为什么没有对冲(股指期货为什么不松绑)

股指期货,作为一种金融衍生品,其设计初衷是为股票市场提供风险对冲工具,帮助投资者规避市场波动风险。近年来,我国股指期货市场却一直未能充分发挥其对冲功能,甚至一度被认为是“不松绑”的状态。这究竟是为什么呢?将深入探讨股指期货对冲功能受限的原因,以及其背后复杂的市场机制和监管考量。

股指期货对冲功能受限的现状

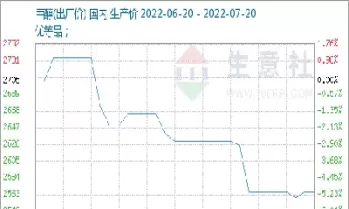

与发达国家的股指期货市场相比,我国股指期货市场在对冲功能的发挥上存在显著差距。主要体现在以下几个方面:交易限制较多。例如,投资者需要较高的准入门槛,保证金比例相对较高,交易手续费也相对昂贵,这限制了中小投资者的参与,降低了市场的流动性,从而影响了对冲的有效性。交易机制的设计也存在一些不足之处。例如,涨跌停板限制、交易时间限制等,都会在市场剧烈波动时限制对冲操作的灵活性,甚至可能导致对冲失败。市场监管政策的调整也对对冲功能的发挥产生影响。例如,在市场波动剧烈时期,监管机构可能会采取一些限制性措施,例如提高保证金比例、限制交易规模等,这些措施虽然在一定程度上可以稳定市场,但也可能会限制投资者的对冲操作。

制度设计与监管的限制

我国股指期货市场的设计初衷是服务于实体经济,并以此来稳定市场。在实践中,由于制度设计和监管的限制,股指期货的对冲功能并未得到充分发挥。一些制度设计,例如严格的交易限制、较高的保证金比例和交易费用,以及对投资者资格的严格审查,都提高了投资者的交易成本,从而限制了对冲交易的积极性。监管机构为了维护市场稳定,经常会采取一些干预措施,例如限制交易量、调整涨跌停板幅度等,这些措施虽然在短期内可以稳定市场,但长期来看可能会扭曲市场价格,降低市场效率,并限制了对冲交易的有效性。 监管部门更关注的是市场稳定,而不是对冲功能的完全开放,这导致了对冲工具的运用受到一定程度的限制。

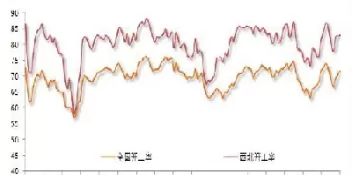

市场参与者行为的影响

除了制度设计和监管因素之外,市场参与者自身的行为也对股指期货的对冲功能发挥产生了一定的影响。一些投资者将股指期货作为投机工具,而非风险对冲工具,从而导致市场波动加剧,并影响对冲效果。例如,部分投资者利用股指期货进行高频交易或套利,这虽然可以增加市场的流动性,但也可能加剧市场的波动性,从而影响对冲效果。一些机构投资者由于自身的风险偏好或投资策略的限制,可能不会积极使用股指期货进行对冲,这也会限制股指期货对冲功能的发挥。 市场缺乏成熟的风险管理文化,许多投资者对股指期货的风险认识不足,导致其难以有效利用股指期货进行对冲。

信息不对称与市场透明度

信息不对称也是影响股指期货对冲功能发挥的重要因素。由于信息获取渠道的差异,一些投资者可能掌握比其他投资者更多的信息,从而在交易中获得优势。这种信息不对称可能会导致市场价格扭曲,并影响对冲效果。市场透明度不足也可能导致投资者对市场风险的评估不够准确,从而影响对冲决策。 提高市场透明度,加强信息披露,对于促进股指期货市场健康发展,发挥其对冲功能至关重要。

未来发展方向与展望

为了更好地发挥股指期货的对冲功能,需要从制度设计、监管政策以及市场参与者行为等多个方面入手进行改革。需要进一步完善股指期货的交易制度,降低交易成本,提高市场流动性。需要加强市场监管,打击市场操纵和内幕交易等违法行为,维护市场公平公正。需要加强投资者教育,提高投资者对股指期货风险的认识,并引导投资者理性使用股指期货进行风险对冲。 同时,借鉴国际先进经验,逐步放开交易限制,提高市场效率,最终让股指期货市场真正成为有效的风险管理工具,服务于实体经济的稳定发展。

总而言之,股指期货“不松绑”并非仅仅是监管部门的刻意为之,而是多方面因素共同作用的结果。 只有在完善市场机制、加强监管力度、提升投资者素养等方面取得突破,才能真正发挥股指期货的风险对冲功能,促进资本市场健康稳定发展。